悦读

爱链永州,一网情深!

更新时间:2018-08-06 信息来源:新京报

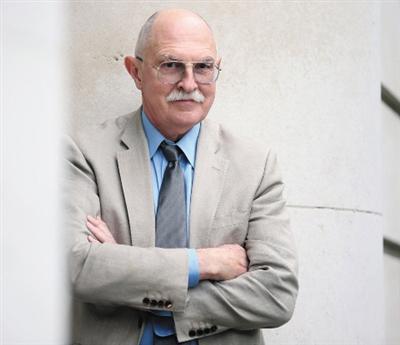

文章来源:新京报;作者:兰德尔·柯林斯

为什么辛辛苦苦读了四年本科,等到工作却觉得什么都得从头学起?为什么越来越多的民工家庭不愿让孩子读大学,寒门越来越难出贵子?既然从大学里学到的知识对日后的工作并无太大影响,那大学教育还有用吗?

这些问题看似非常之中国式,但事实却是,很多西方国家都在某些历史阶段,遭遇了同样的问题。高等教育与工作职业之间,看似是无比紧密的上下游关系;但无论是很多企业还是求职者,早已不再执着于“专业对口”这样的神话故事了。不过更奇怪的是,哪怕从业界到教育界,都不再对大学“作为职业培训基地”的可行性抱有幻想,但“教育-职业”的迷思依然犹如宗教信仰一般,深深扎根于人们心中,这似乎成了一个比“大学教育究竟有没有用”这一问题本身更难索解的难题。

兰德尔·柯林斯于1979年出版的《文凭社会:教育与分层的历史社会学》虽然距今已近40年,但其结论却依然历久弥新,特别是他一针见血地指出残酷真相:教育看似增强,但实则却阻碍了社会流动,并借由“政治工作(闲职)-技术工作”、文化通货等理论概念,捅破了文凭表面光鲜亮丽、内里却不名一文的那层窗户纸,在将近40年前,就回答了那个困惑我们许久的问题——文凭,为什么越来越不值钱?

从技术训练走向文化通货

在柯林斯看来,大学可以提供职业教育所需的必备技能,无疑是大学教育的最大神话:学生们在大学中学习了大量与未来工作无关的知识,而那些所谓“实用”的内容,多半也赶不上工业界、企业界日新月异的发展。柯林斯所拆解的第一大问题,就是将学校视作为职场提供“技术管制功能”祛魅。

但是既然学校无法提供真正实用的技术人才,为什么还有那么多人(包括企业)对学校乃至文凭趋之若鹜呢?柯林斯认为,劳动可以被分为两种,一种是生产劳动,比如种地、制造业工人;另一种则是政治劳动,比如投行咨询、或是一般大企业的管理层——前者生产财富,我们经常将其称之为实业;后者分配财富,一般不直接创造价值。政治劳动因为主管分配,所以其实越来越趋向于“闲职”(sinecure sector);而随着体力劳动被机械化生产所代替,劳动市场上的“闲职”也越来越多。文凭则是帮助雇主区分“政治劳动者”与“生产劳动者”的重要手段。

那么,为何要用文凭来区分两者呢?作者通过对医生、律师和建筑师这三类工作的历史社会学考察,发现文凭所代表的往往不是生产型的技能,而是政治型的“文化通货”——从大趋势上看,任何时代凡是取得较高文凭的人,大多数具有较好的家庭背景、较为强烈的受教育欲望,可以自由支配的时间,以及足以支撑脱产教育的经济条件。

这些人的属性,完全符合“闲职”的要求。就这样,文凭帮助雇主在雇佣“闲职”人员时进行区分。比如,投行的工作并非要求雇员精通经济学或金融——顶级投行往往更倾向于家世良好、名校毕业的学生,因为这意味着学生(及其父母)较广的关系网,也有利于企业对外的整体形象——这些内容,招聘者往往很难直接问出口,或是提问的时间成本太高;而一张文凭往往就能解答所有此类问题。

这种社会建构下的文凭,其实代表了一种“文化通货”。“文化通货”虽然叫“通货”,但并不是金钱,而是一种文化意义上的货币——往好的方面可以理解成“腹有诗书气自华”,往坏的方面或许就是金钱的“文化”外衣。经济条件较好的家庭,往往更有意愿,也更有余力在孩子的教育上投资。这些孩子上得起补习班,学得起钢琴课,父母更愿意他们能读大学,而不是希望他们在初中或是高中毕业后就开始挣钱,哪怕父母也知道如今的大学生早已不再是上世纪80年代的“天之骄子”,但他们还是希望把孩子们送入大学——因为最高学历将会决定孩子日后更可能是从事“生产工作”还是“政治工作”——文凭,就是这种文化通货的最直接体现,也是一个人家庭背景的最直接体现。

在这个意义上,美国高等教育不仅没有像其一直所宣扬的那样,促进社会流动,给予家贫者以摆脱其本身社会阶层的契机。相反,一旦学校-职场这架机器进入正式运转中之后,文凭越来越会变成阻碍社会流动的堤坝——因为与文凭更相关的,往往不是实际的能力与技术,而是教育资源的倾斜、父母家庭的背景……这也就是为什么近十年来“寒门难出贵子”“新读书无用论”甚嚣尘上的重要原因。

教育社会学脉络中的柯林斯

柯林斯的《文凭社会》看似论证惊世骇俗,结论耸人听闻,但其背后有深刻的学理脉络。

首先,本书所诞生的上世纪70年代,正是帕森斯所主导的“功能论”在北美社会学界节节败退之时。在哈佛大学,对这种具有意识形态调和色彩的功能主义进行批判,简直成了某种社会学的政治正确。而柯林斯此书,正是在这一大环境下诞生的:社会学家不再把教育视为某种社会功能的组成部分,而是将之放在阶级冲突的框架内予以理解。所以,在柯林斯看来,文凭所代表的高等教育,不仅无法提供社会流动,无法为企业提供在技术层面上的有用人才;相反它成了利益阶层手中的工具,完全且彻底、但又无比义正辞严地将无力负担高成本教育的人群拒之门外。

其次,《文凭社会》也受到了法国社会学家布尔迪厄的重要影响。彼时,布尔迪厄与帕斯隆的《再生产:教育、社会、文化》(Reproduction in Education, Society and Culture)刚于1977年推出英译本;虽然其社会资本、文化资本的概念要到上世纪80年代才渐趋成熟,但其核心理念已然显露无疑。柯林斯的“文化通货”无疑深受法国理论启发(柯林斯也把布尔迪厄的《继承人》和《再生产》两书列入参考文献)。此外,《再生产》中布尔迪厄认为现代社会的当权者更倾向于运用“符号暴力”(symbolic violence),而非“物理暴力”(physical violence)来维持其统治地位——这与柯林斯的政治劳动、生产劳动的概念划分高度相似,甚至我们也可以把文凭理解成布尔迪厄“符号暴力”的一种另类形式。

从更加教育社会学的角度来说,自鲍尔斯和金提斯1976年出版《资本主义美国的学校教育》之后,北美学界的批判教育社会学开始崛起。《文凭社会》也是在这一波浪潮之中崭露头角。柯林斯在本书之后,转向微观社会学、冲突社会学,之后更是提出旨在打通社会学微观宏观壁垒的“互动仪式链”,其研究重心从教育社会学上转移。但当《文凭社会》出版20多年后,《教育社会学手册》(2000)和《智识城市的未来:变革中的美国大学》(2002)等书计划出版时,两书主编全都邀请了已经告别教育社会学多年的柯林斯,来重新撰写关于教育比较历史视角和“文凭通货膨胀”的文章,由此也可见柯林斯《文凭社会》一书在教育社会学史上的独特地位。

最后,必须要强调的是,柯林斯并未完全否定教育在经济发展中所起到的作用。他在本书第一章就强调,初级教育(如扫盲)对于经济发展的影响至关重要;但是高等教育的普及与经济发展之间的关系却并不显著。这与之后诺贝尔奖获得者道格拉斯·诺斯(Douglas North)所认为的“教育等因素并不能导致经济增长,教育就是经济增长本身”不谋而合。虽然分属不同学科,各自的学科脉络也完全不同,但两位优秀的学者却从关联议题的不同角度,得出了相似的结论。

对我们的启示

“中产焦虑”是近年来最为热门的话题,而教育则无疑是中产焦虑的重灾区。教育投资从学钢琴、学芭蕾、学高尔夫,到一掷千金购置学区房,学校从面试学生发展到面试家长,“不能输在起跑线上”、幼儿园入园排队抢号、小学入学求人送礼……

这些种种社会怪现象看起来相当荒谬,但如果以文化通货的视角来看,却又异常合理。对中产家庭来说,教育的战争是一场“不参与,即出局”的多轮博弈——他们无法像贫困家庭那样因“力不从心”而“自暴自弃”,但也无法像钟鸣鼎食之家那样“花得起”“输得起”。中产家庭时刻要面临阶级滑落的心理危机,只能通过对于文化通货的投资,来保证孩子取得一纸文凭,得以在高度竞争的社会中不要掉队,希望可以通过自己有限的经济资本,来尽量撬动孩子教育上的文化杠杆,换取最划算的文化通货,让孩子在“政治职位”的竞争中谋得一席之地。

但值得注意的是,中国的文凭社会,也与美国类似,走向了“文凭通货膨胀”的极端——博士一走廊,硕士一礼堂,学士一操场——学历的通货膨胀,已然带来了文化通货的泡沫破碎,博士、硕士的含金量大大贬值,这也逆向助长了很多扭曲的学术行为(如抄袭、注水),同时也使得教育在社会评价体系中每况愈下。虽然很多人文教授不得不祭出“自由而无用的灵魂”、“(文科)无用之有用”——但很可惜,如果高等教育只能仰仗这种名为反功利主义、实为保住饭碗的防御性言辞来维系自身尊严的话,那无疑将会是我们这个时代最大的虚无与悲哀。